«In Vietnam guidavo un aereo, guidavo un carro armato, disponevo di attrezzature per milioni e qui non riesco neppure a trovare un posto da parcheggiatore».

John J. Rambo (il primo della serie)

Sfoglio le paginette intestate “Ministero del Lavoro”, c’è la mia sigla e la mia firma per esteso: le ho sottoscritte, ero fra quelli al tavolo sindacale che hanno accettato il suono dell’inevitabilità, ovvero la morte di EPolis, il giornale per il quale, negli ultimi quattro hanno ho prestato la mia modesta opera di redattore. Anche due anni accadde più o meno la stessa cosa, ma si risolse in maniera decisamente migliore, con un nuovo imprenditore e una nuova avventura. Stavolta pare sia decisamente più difficile quest’epilogo, debiti e difficoltà varie rendono complicato il salvataggio di questo vascello pirata, 146 dipendenti, 118 dei quali giornalisti. Ne avete sentito parlare in giro? Poco, pochissimo.

Potevamo stare più attenti e lanciare l’allarme prima? Forse sì. Potevamo impedire che ciò accadesse? Sicuramente no. In Italia se rubi in un supermarket te la vedi brutta con la legge. Se succede qualcosa che supera il milione d’euro ed hai un buon pool di avvocati, commercialisti, specialisti in spezzatini societari, dormi fra quattro guanciali.

Ho capito solo dopo, che ero già inconsciamente preparato, all’evenienza del crac. Non era dunque un caso, il sentirsi più affine al Coordinamento giornalisti precari costituito con tanti amici un anno fa, che al sindacato d’appartenenza, la Fnsi.

****

Quando fallisce un lavoro del genere c’è sempre qualcuno che ti mostra il lato buono. E ti sembra di sentire quello slogan che recita «è tutto intorno a te».

In effetti le possibilità ci sono e riesci anche a toccare con mano queste nuove possibilità. Se sei bravo, talentuoso o comunque se hai voglia di lavorare non è difficile. Salvo poi voler salire il gradino successivo e scontrarsi con la realtà di certi fatti, ed è qui che vengo alla seconda storia, quella di Paola Caruso.

E’ una persona che non conosco se non da qualche twit. Lavora al Corriere della Sera da precaria, lo fa da sette anni. Sul sito web del Corsera ho contato circa 400 suoi articoli. Uno degli ultimi era titolato così:

Poi a Paola, lo racconta suo blog, è successo qualcosa.

La scorsa settimana si è liberato un posto, un giornalista ha dato le dimissioni, lasciando una poltrona (a tempo determinato) libera. Ho pensato: “Ecco la mia occasione”. Neanche per sogno. Il posto è andato a un pivello della scuola di giornalismo. Uno che forse non è neanche giornalista, ma passa i miei pezzi.

Ho chiesto spiegazioni: “Perché non avete preso me o uno degli altri precari?”. Nessuna risposta. L’unica frase udita dalle mie orecchie: “Non sarai mai assunta”.

Insomma, lei ha fatto lo sciopero della fame, nel momento in cui scrivo lo sciopero è ancora in corso. In Rete si è sviluppata una mobilitazione massiccia dopo la quale il direttore del Corriere ha risposto che no, non c’era motivo di prendersela per un contratto a tempo determinato. Siccome la Rete dà e la Rete prende è successivamente nato un piccolo ma gruppo di scettici/scontenti, persone la cui idea è che non si può sperare in un lavoro a tempo indeterminato dopo aver prestato opera per anni nello stesso giornale, che la meritocrazia, il libero mercato, eccetera.

Indignati autentici, indignati professionali, tanti flame sui social network. Ma presto in Rete torneranno tutti ad interrogarsi su altro. Che so, l’impatto dell’iPad sulle vendite dei quotidiani, su quanto il bottone di Facebook nei blog abbia cambiato l’informazione. E, incredibile a dirsi, ci si scorderà per l’ennesima volta dei manovali dell’informazione, di questi fantomatici precari schiacciati ad ogni crisi aziendale, dileggiati ad ogni richiesta, esclusi da ogni vera contrattazione sindacale.

I precari nel giornalismo italiano sono un poco come andare dal fruttivendolo. Come gli “odori”. Prezzemolo, carota, basilico, sedano. Fondamentali per il brodo finale, ma alla fine, di scarso rilievo “commerciale”. Non gliene frega niente a nessuno. Finquando non manca all’appello la loro necessaria opera.

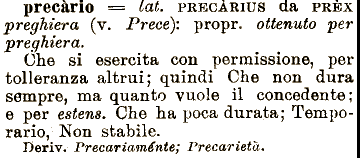

Dunque precario significa che lavori per concessione altrui. Fare il giornalista per concessione significa essere l’anello più debole di una catena già bacata. Si parla di bavagli e libertà d’informazione dimenticando che un precario non sarà mai autonomo. E il suo prodotto, l’informazione, ne risentirà.

Che dovrà succedere, ancora, nel giornalismo italiano affinché qualcuno si accorga di questo dramma, identico a quello del comparto metalmeccanico, chimico, dei servizi, dei trasporti (solo che lì non ci sono scuole universitarie di giornalismo a 12mila euro)?

La prossima Paola cosa dovà fare, per attirare l’attenzione su un problema così gigantesco? Il mito del giornalista cinico appartiene solo a chi ha soldi e posizione per vivere tranquillo. Per il resto, vale Ungaretti: come d’autunno sugli alberi le foglie.